ジルコニアとセラミックの違いは?

白く美しい歯を入れたいと考えたとき、セラミック、ポーセレン、ジルコニアなど、さまざまな材料が候補としてあがります。

しかしながら、材料の呼称は歯科医院によって異なる場合もあるため、「結局、何がどう違うの?」とお悩みの方もいることでしょう。

この記事では、歯科でよく用いられるセラミックスの特徴などを解説します。

この記事を読むことで、歯科用セラミックスの種類や主流となっている3種類のセラミックスの特徴などを理解でき、下記のような疑問や悩みを解決します。

こんな疑問を解消!

- そもそも「セラミックス」とは

- 歯科で用いられることが多いセラミックスの種類

- ポーセレン(陶材)の特徴

- ガラスセラミックの特徴

- ジルコニアの特徴

目次

セラミックスとは?

そもそもセラミックスって何なのでしょうか?

伝統的な意味では、セラミックスは皿や花瓶などの陶磁器のことを言います。

現在では非金属無機固体材料の総称として用いられ、ひとくちにセラミックスといっても種類も用途もさまざまなものができています。

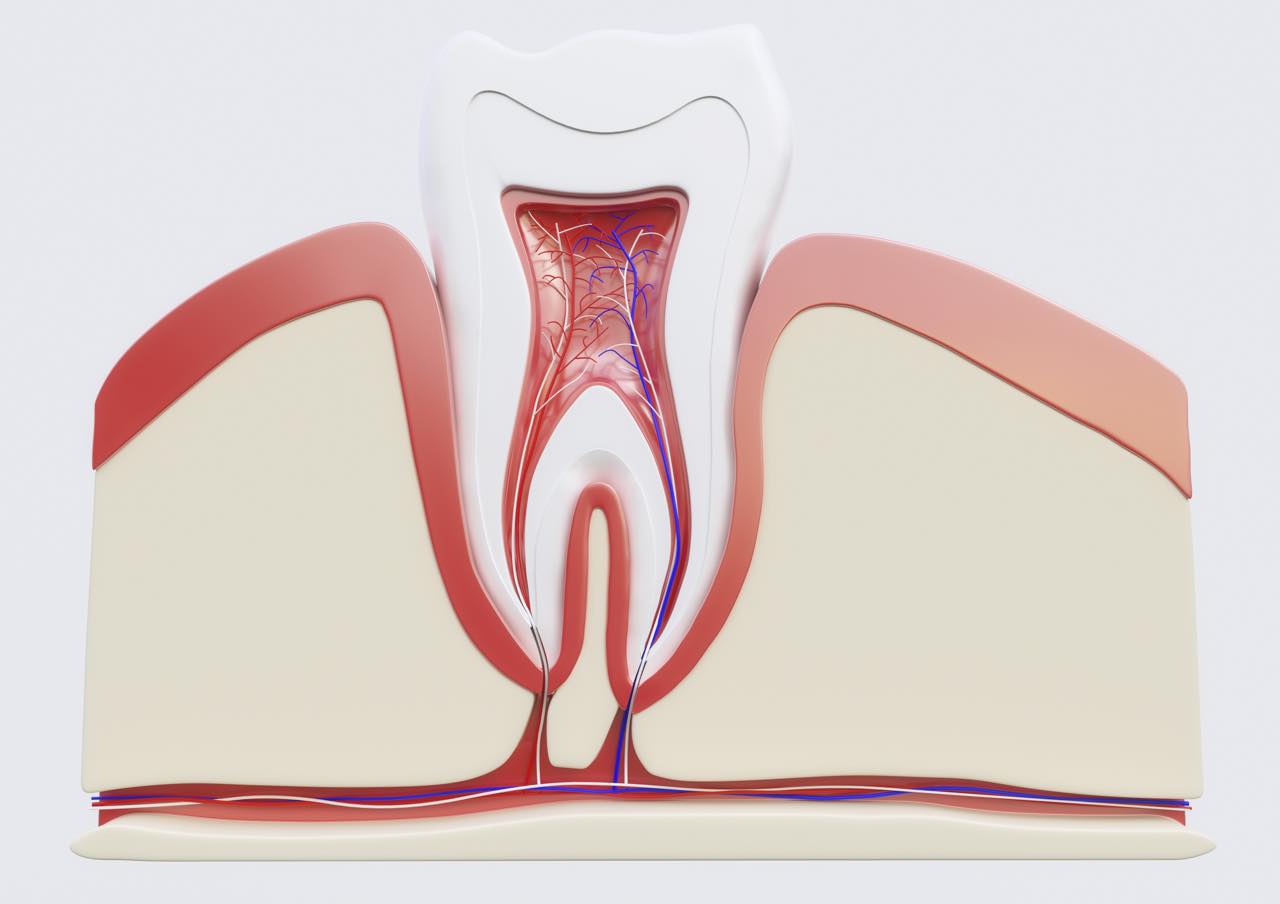

歯科で用いられる場合、クラウンやブリッジでは金属でもなく、プラスチックでもない素材がまとめてセラミックスになります。

歯科用セラミックスの種類

現在、歯科で用いられる歯冠修復用セラミックスは、ポーセレン(陶材)、二ケイ酸リチウムガラスセラミックス、ジルコニアが主なものになります。

これらのセラミックスは単独で用いられたり、金属やセラミックス同士で組み合わせて用いられます。

アルミナ(酸化アルミニウム)を主原料にしたセラミックスもありましたが、現在はあまり使われていません。

歯科用セラミックスも今後研究や開発が進むことで新しい材料が登場する可能性があります。

歯科用セラミックスの特徴

現在、歯科用セラミックスとして主に用いられている3種類のセラミックについてみていきます。

それぞれに優れた点と苦手な点があり、どれかが絶対的に優れるわけではないため、実際の治療では適材適所で使用されています。

ポーセレン(陶材)

最初に実用化された歯科用セラミックスです。

名前の通り、伝統的なセラミックス(陶磁器)に性質が近く、他のセラミックスと比べて透明感や色調の表現力に最も優れます。

その一方で、曲げ強さ(強度)では他の2種には大きく劣り、強い力がかかったときに欠けたり割れたりすることがあります。

現在、ポーセレンは単体でクラウンやブリッジに使われることはなく、金属や他のセラミックスで作られた補強用のフレームと組み合わせて使います。

クラウン(被せもの)を作る際には、金属のフレームと組み合わせて陶材焼付鋳造冠(メタルボンド、メタルセラミックス、PFMとも呼びます)としたり、他のセラミックスのフレームと組み合わせてオールセラミックスクラウンとします。

陶材のパウダーを水などで溶いて焼き物のように手作業で作るため、歯の内部構造を模して奥行きのある自分の歯のような仕上がりにできますが、手間と熟練の技術が必要になるため他のセラミックスで作られたものよりは高価になることが多くなります。

ガラスセラミック

主原料に、ガラスマトリックスを用いたセラミックをガラスセラミックと呼びます。

歯科用ではリューサイトや二ケイ酸リチウム、アルミナが用いられてきましたが、現在は二ケイ酸リチウムを使用したものが一般的になりました。

二ケイ酸リチウムを主原料としたガラスセラミックスではivoclar vivadent社のe.max(イーマックス)が最も有名です。

製品にもよりますが、陶材の4~8倍の曲げ強さ(強度)と高い光の透過性を持ち、素材のみでも歯との色なじみが良いのが特徴です。

表面に着色処理をすることで、より自然な色調表現も可能です。

しかし、薬剤や失活で変色した歯(失活歯)や金属の土台が入った歯に装着すると変色や金属の色を拾ってしまい、暗くなってしまったり黒っぽくなってしまうことがあります。

これを防ぐためには、ファイバーコアなどの歯の色に近い素材で土台を作ったり、他の素材を使用することになります。

陶材に比べて高い強度を持つため、3ピース(支えの歯とダミーの歯を合計して歯3本分)までのブリッジに使用することもできます。

また高い透明度と強度を生かして、より透明感のあるオールセラミックスクラウンのフレームとして使うこともあります。

ジルコニア

日本では2005年に導入され、さまざまな改良が加えられながら、ここ10年ほどで一気に普及してきた材料で、酸化ジルコニウムを主原料としたセラミックスです。

ジルコニアは3タイプの結晶があり、歯科ではこのうち正方晶単独(TZP)または正方晶と立方晶の両方をもつジルコニアが使われています。

ジルコニアの結晶のうち立方晶は光の透過性が高く、純粋な立方晶ジルコニアはダイヤモンドのような透明感と輝きを持ちます。

そのため、立方晶ジルコニア(キュービックジルコニア)は人工ダイヤモンドと呼ばれたり、ダイヤモンドと比べて非常に安価なためウェディングアクセサリーなどでも使われています。

ジルコニアは正方晶が多いと硬く光を通さなくなり、立方晶が多くなると光の透過性が上がるかわりに強度が落ちます。

現在、歯科用ジルコニアはフレーム用を除いては正方晶と立方晶両方が含まれるジルコニア(PSZ、部分安定化ジルコニア)が使用されています。

TZPで陶材の12~14倍、PSZのうち硬いもので陶材の10~12倍、e.maxの2~3倍ほど、比較的強度の弱いものでもe.maxと同等の硬さがあります。

現在、ジルコニアは次のような場面で使われます。

オールセラミックスクラウン(PFZ)のフレーム

先に紹介した陶材を用いたクラウンのフレーム用に使われます。

ジルコニアが実用化された当初はTZPしかなく、この使い方しかできませんでした。

TZP、PSZどちらも使用されますが、より強度が求められたり、土台となる歯の色を隠したいときにはTZPが使われます。

フレームはジルコニアなので高い強度を誇りますが、その上に陶材を焼き付けているため、陶材が欠けることがあります。

モノシリックジルコニアクラウン

ジルコニア単独で作られるセラミッククラウンのことです。

現在のジルコニアの用途としては、こちらがメインになっています。

硬さと透明感のバランスがとれたPSZを使い、表面に着色処理をすることで自然な仕上がりを実現できます。

しかし、あくまで表面だけでの色調表現なので陶材ほどの表現力はありません。

陶材やe.maxなどのガラスセラミックスと比べて強度が非常に高いため、約2/3の厚みで作ることが可能です。

また、ジルコニア単体で作られているため、欠ける心配が非常に少ないです。

使用する製品により変わりますが、ブリッジにすることもでき、e.maxより長いブリッジを作ることも可能です。

【まとめ】ジルコニアとセラミックの違いは?

歯科でよく使用されるセラミックスの種類や特徴などを解説しました。

この記事では、下記のようなことが分かったのではないでしょうか。

ここがポイント!

- セラミックスは、非金属無機固体材料の総称

- 歯科では、金属でもなくプラスチックでもない素材を「セラミックス」と呼ぶ

- 歯科で用いられる歯冠修復用セラミックスは、ポーセレン(陶材)、二ケイ酸リチウムガラスセラミックス、ジルコニアが主流

- ポーセレンは他の素材と比べ、透明感や色調の表現力に優れているが、欠け・割れのリスクが若干高く、単体ではなく、ほかの素材と組み合わせて使うことが多いため、手間と熟練の技術が必要になり、価格は高め

- ガラスセラミックは他の素材と比べ、強度が高くて光の透過性も良く、着色処理でより自然な色調表現も可能だが、歯の変色や金属の土台の色を拾いやすく、ブリッジやオールセラミッククラウンのフレームに用いられることがある

- ジルコニアは他の素材と比べ、強度が非常に優れており、陶材を用いたクラウンのフレームとして使われるほか、単体でクラウンやブリッジにも用いられ、色調表現力は陶材に劣るが、強度が高いため歯を削る量が少なく、欠けるリスクも抑えられる

歯科用セラミックスは今回ご紹介した3種類が主流ですが、それぞれメリット、デメリットがあるため、治療箇所や咬み合わせなどを考慮して材料を選ばなくてはなりません。また、選ぶ材料によって歯を削る量や仕上がりも変わります。

治療を検討する際には、理想の仕上がりに最も近づける歯を入れられるように歯科医師としっかりご相談ください。

南青山矯正歯科クリニックでは、審美歯科治療の実績が10年以上の歯科医師が審美性だけでなく、強度、硬度などの機能性も考慮されたセラミックのみを扱っております。また、患者様の希望や症状に応じたセラミックをご提案させていただいております。

セラミックの素材について疑問などがありましたら、まずは診察にてご相談ください。女性歯科医師が丁寧に対応させていただきます。