セラミック治療で使われるジルコニアとは?そのメリットとデメリットも解説

近年、セラミックのクラウンやブリッジなどの補綴物の素材として、ジルコニアが一気に普及してきました。あまり聞き慣れない素材ですが、ジルコニアとはどのようなものなのでしょうか?

また、補綴物としてジルコニアを使うことで、どのようなメリットがあるのでしょうか?

この記事では、歯科用ジルコニアの用途やメリット・デメリットなどを解説します。

この記事を読むことで、歯科用ジルコニアの用途や種類、補綴物としてジルコニアを使用するメリット・デメリットなどを理解でき、下記のような疑問や悩みを解決します。

こんな疑問を解消!

- ジルコニアとはどのようなものか

- 歯科用ジルコニアはどのようなことに使われているのか

- 歯科用ジルコニアの種類と特徴

- 補綴物にジルコニアを使用するメリット

- 補綴物にジルコニアを使用する場合に生じうるデメリット

目次

ジルコニアとは?

ジルコニアとは、ファインセラミックの一種で、二酸化ジルコニウム(ZrO2)の焼結体をジルコニアと呼んでいます。

ジルコニアには結晶の種類により3つのタイプがあり、それぞれ単斜晶、正方晶、立方晶といい、歯科用ジルコニアでは正方晶のみ、または正方晶と立方晶が混在したものが用いられており、結晶の配分により性質と用途が異なります。

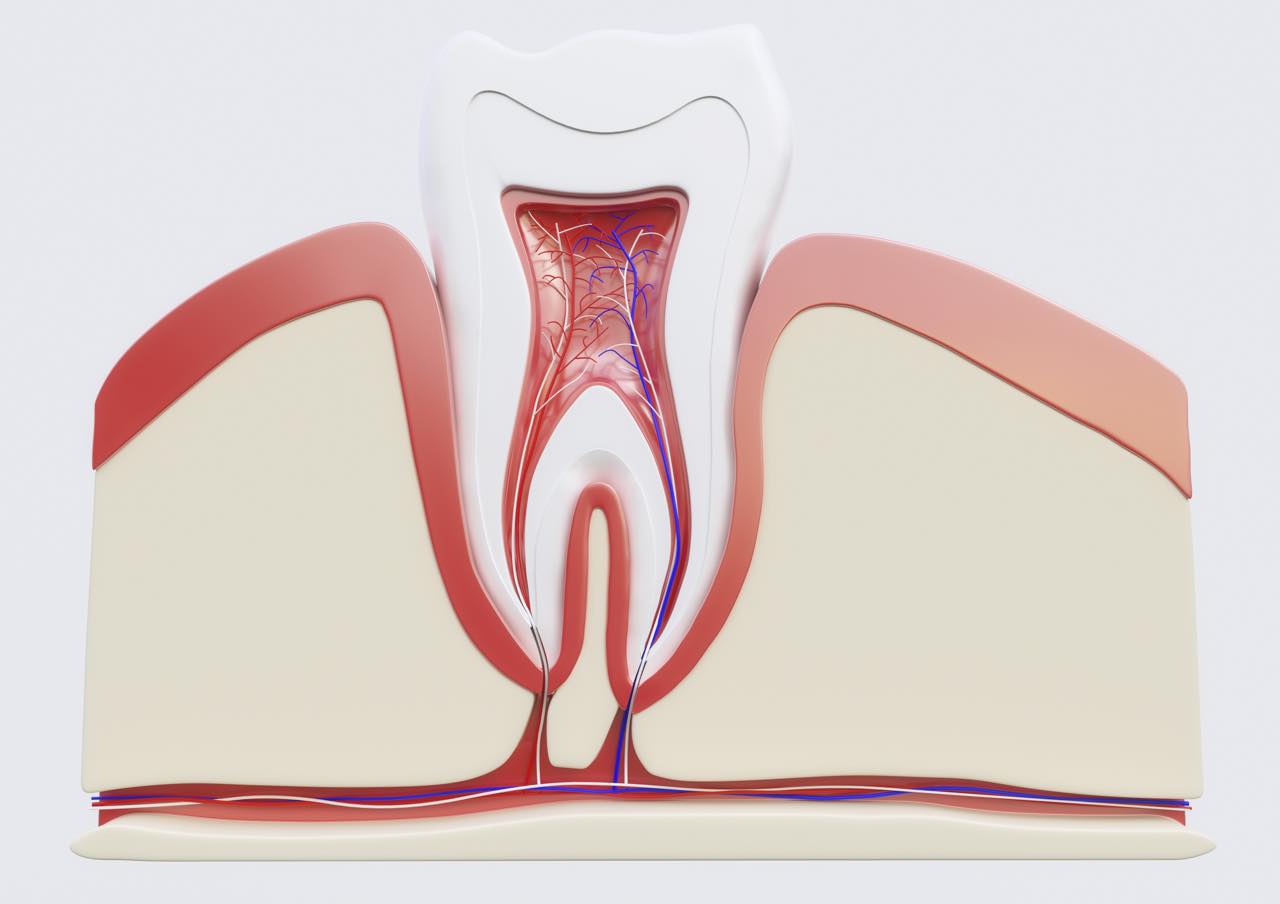

歯科用ジルコニアの用途

歯科用ジルコニアは登場した当初は色の問題があったため用途は限定的でしたが、その後、色の問題が解決されるにつれて用途が広がっていきました。

現在では、オールセラミッククラウンのコーピング(内張り)、ブリッジやインプラント上部構造物のフレーム、ジルコニア単独でのインレー、クラウンやブリッジなど幅広く使用されています。

歯科用ジルコニアの種類

歯科用ジルコニアは正方晶多結晶体(TZP)と部分安定化ジルコニア(PSZ)が実用化されており、これら単独のもの、または積層型があります。

TZP

正方晶がほぼ100%からなるジルコニアで、極めて強度が高いことが特徴です。

最初に実用化された歯科用ジルコニア(3Y-HA)は添加されていた元素により光透過性が低く、不透明なためコーピングやフレームなどに用途が限定されていました。

その後、不透明の原因となっていた添加元素を取り除き、光透過性を高めた製品(3Y)が登場し、ジルコニア単独でのクラウンやブリッジなどが可能となりました。

PSZ

正方晶と立方晶が混在するように調整されたジルコニアです。立方晶の含有率により、4Yから6Yまで現在実用化されています。

立方晶ジルコニアは極めて透明度が高く、アクセサリー業界ではキュービックジルコニアと呼ばれ用いられています。一方で正方晶に比べると強度は大幅に低下します。

歯科医院のサイトでジルコニアを紹介する際に「人工ダイヤモンドと呼ばれている」等と書かれていることが多いのは、立方晶ジルコニアがダイヤモンドに近い屈折率を有し、よく似た輝きを持つからです。

正方晶と立方晶が混在することにより光透過性が格段に向上し、e-maxなどのガラスセラミックと同等の自然な透明感が得られるようになりましたが、そのかわりに強度が低下しています。

製品によってはTZPの半分程度の強度しかないものもありますが、それでもガラスセラミックよりは高い強度を持ちます。

積層型ジルコニア

3Yから6Yまでの、それぞれ性質の異なる歯科用ジルコニアを層状に重ねた製品が登場しています。

歯頸部(歯と歯茎の境目)から切縁(歯の先端)に移るにつれ段階的に透明度が上がっていくものであり、より自然な仕上がりを実現できるとされています。

積層型ジルコニアは、強度や製品としての性質から基本的に単冠(1歯のみのクラウン)での使用になります。

ジルコニアを使用するメリット

クラウンやブリッジにジルコニアを使用することで、以下のようなメリットがあります。

他のセラミック材料に比べて歯を削る量を抑えられる

ジルコニアはガラスセラミックやポーセレン(陶材)に比べ高い強度を持つため、特にTZP(3Y)を使用する場合、それらの材料の半分程度の厚み(最低0.6㎜)でクラウンを作ることができます。

そのため、その分歯を削る量を抑えられ、ガラスセラミックやポーセレンでは十分な厚みがとれないような場合でも使用できることがあります。

奥歯など強い力がかかる部位でも使用しやすい

奥歯の咬み合わせの力は非常に強く、大臼歯1本あたり約100~200N(kgm/ss)もの力がかかります。

メタルボンドでは焼き付けたポーセレンが欠けてしまったり、ガラスセラミックはかなりの厚みがないと割れる可能性がありますが、ジルコニア(TZP)であれば保険の銀歯と同等程度の厚みで十分な強度が得られます(それでも割れることはありますが)。

また、ジルコニアには応力誘起相変態強化機構というものがあり、ヒビが発生しても大きくなりにくく割れにくいという特性もあり、強い力がかかる部位でも使用しやすい材料となっています。

金属の露出の心配がなくなる

ジルコニアをコーピングに使用した場合、歯肉退縮を起こしてもメタルボンドのように金属が露出することがなくなります。

金属アレルギーがあっても使用できる

ジルコニウム自体は金属元素ですが、焼結体であるジルコニアはセラミックであるため金属アレルギーがある人でも安心して使用できます。

ジルコニアを使用するデメリット

それでは逆に、クラウンやブリッジにジルコニアを使用することのデメリットについて見ていきます。

使用するジルコニアの種類により色調表現に限界がある

強度に優れ、5Yや6YのPSZでは高い光透過性を持つジルコニアですが、使用する(そのケースで使用できる)ジルコニアの種類によっては出せる色調に限界があります。

ジルコニアの色調表現は表面に色をつけることで得られるため、素材自体の発色で色を表現するポーセレンに比べると表現力は落ちてしまいます。

研磨が不十分だと隣在歯や対合歯(咬み合わせる相手の歯)を削ってしまう

非常に硬いため、完成後の仕上げや咬み合わせの調整後の研磨が不十分だと、おろし金のようになってしまい、接する歯を磨耗させてしまいます。

十分に研磨されていればその心配はありません。

他の素材に比べると適合精度が劣るため複雑な形態では合わない部分ができやすい

クラウンやコーピングなどの単純な形態では問題になることは少ないですが、インレーなどの複雑な形では不適合が発生しやすくなります。

【まとめ】セラミック治療で使われるジルコニアとは?そのメリットとデメリットも解説

補綴物の素材として使われるようになったジルコニアの用途や特徴などを解説しました。

この記事では、下記のようなことが分かったのではないでしょうか。

ここがポイント!

- ジルコニアはファインセラミックの一種で、二酸化ジルコニウムの焼結体

- 歯科用ジルコニアは、オールセラミッククラウンのコーピング、ブリッジやインプラント上部構造物のフレーム、ジルコニア単独でのインレー、クラウン、ブリッジなどに使用されている

- 歯科用ジルコニアのうち、正方晶多結晶体(TZP)は極めて強度が高い

- 正方晶と立方晶が混在する部分安定化ジルコニア(PSZ)は、光透過性は高いが、強度はTZPに劣る

- 積層型ジルコニアは強度や仕上がりの自然さから、基本的に単冠での使用になる

- 補綴物にジルコニアを使用するメリットは、歯を削る量を抑えられる、力のかかる部位でも使用しやすい、コーピングに使用しても金属が露出しない、金属アレルギーでも使用できるなど

- 補綴物にジルコニアを使用する場合のデメリットは、色調表現に限界がある、研磨が不十分だと隣在歯や対合歯を摩耗させる、複雑な形態では不適合が発生しやすくなるなど

ジルコニアは強度と美しさを兼ね備えた材料で、最近は前歯でもジルコニア単独での補綴治療ができるようになりました。

壊れにくく、きれいで、汚れもつきにくい補綴材料であるジルコニアは、今後の主流ともいえる材料でしょう。

南青山矯正歯科クリニックの差し歯や詰め物のセラミック治療でも、ジルコニアを選択いただけます。ジルコニアだけでなく、セラミック治療の材質についてご不明点や疑問などありましたら、診察・相談を実施しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

女性歯科医師が丁寧に対応させていただきます。